最近一直在思考一个问题,什么样子的算是创新的商业模式?自从被某人说道“现在的成功都是商业模式的成功而非产品的成功”。原来一直对商业上的事情比较懒,觉得自己并没有那么敏锐的商业嗅觉,就只是走马观花的看别人都鼓捣出来什么。从这个意义上说,商业更多的是一种经验,而不是一种科学。也就是说,我的理解中人们无法像推导数学公式那样推导出来一种商业模式,无论是营销还是融资,一定会在市场中大放异彩的。很多商业创新都是企业家的动物精神的体现,是在经历了风风雨雨后一种“灵感”似的昙花一现,而不是在若干数学公式中可以寻觅踪迹的。

不知道有多少人同意这种说法,我觉得Microsoft的成功不是产品的成功——当然我不排除window在当时是一款不错的产品,但还不足以不错到占据整个市场达到垄断。微软的捆绑销售战略等等达成了一个软件帝国。有的时候windows太高调以至于人们不易去观察office的光彩,我个人觉得office是集中体现微软野心和长远计划的。是不是觉得office比windows好破解的多?以至于现在在国内动辄干个啥都是doc和xls、ppt,你见过多少人用latex或者OpenOffice?至少99%的电脑上都会装上一套office,就算自己不想用但是要交个表格之类的还是得借助这东西。更有甚者,ppt的地位我觉得在可见的十年内是难以撼动的,beamer确实难以望其项背,从展示效果来说除了flash几乎很少见到比ppt更漂亮的商业展示。可是,有多少人会做flash?又有多少人离不开ppt(尤其是泛滥的各式炫目模板)?可见,Microsoft在office系列的市场拓展上必然是“醉翁之意不在酒”,因为个人用户虽然几乎不为自己的使用付费,但是你的老板是要付钱的。大公司里面有几个敢用盗版的?有这么广阔的群众基础,微软就每年等着花花的金钱进钱包就可以了。也难怪office系列每次的更新都是不痛不痒。以中国为例,多少学校尤其是中小学把office系列作为计算机教学的必备内容,多少人接触电脑的第一堂课都是学会操纵office系列三大战舰。你怎么指着大家工作后说学latex就学latex,说换成不习惯的OpenOffice或者wps就换?微软的这招实在是计谋深远。

说完了有点夕阳的微软,再说Google。Google的创新就更简单了,免费。2G(或7G)的邮箱,免费;视频,免费;阅览器,免费;音乐,免费(仅限中国);图书馆,免费……用户几乎没有任何抵抗力的喜欢上了Google。关键是Google免费的产品往往还比其他家收费的好用,比如Gmail,见过了太多太多人用过Gmail之后再也不想转到其他的邮箱(当然我必然属于其中)。于是各大厂商趋之若鹜,抢着给Google送钱打广告推销自己的产品,然后望着哗哗而来的关键字流量感动的泪流满面——平时到哪儿去找这么多目标顾客群啊!于是,双赢的大好局面产生了,Google也就发达了。

再说最近很热的Apple,市值一跃超过了Microsoft,成为了大新闻。说到Apple,它赚钱的自然是iPhone和iPod,但你可别天真的看着网上说什么“一个iPhone的制造成本仅为售价的1/2”就觉得苹果很暴利了。其实它大多数钱来自app store和iturns的售卖。这样的平台大大降低了人们买音乐和买软件的成本,而每款软件不高的售价却聚沙成塔,喂饱了Apple。多好啊,人们一边玩着iPhone还不时的觉得“我的是Apple,多fashion”,然后软件开发商满意地笑着“要不是放在app store我怎么能卖出这么多拷贝啊”,当然最后自然是乐的数钱的Apple,消费者和厂商两面赚钱,这生意做得多划算啊~

说完了这些IT圈子的,别以为其他圈子的都在墨守成规。GE(通用电气)的发家史就是一部把一个制造企业打造成一个金融企业的传奇历史。GE在每年赚取的租金和修理费就够这么庞大的一家子吃喝还有余,很难想象吧?别看GE看起来貌似比其他很多企业低调的多,他家的算盘打得很是精明呢!当然,金融企业的麻烦就是金融危机,这也是这么多制造业企业中它第一个轰然倒下的缘故(错把GE当GM,该罚!GE还活的好好的呢)

我现在一直在想,下一个商业模式的创新会是什么?是营销、融资还是新产品?

可预见的是,如果接下来不发生一次惊天动地的工业革命,像电力取代蒸汽机那么耀眼,新产品的产生也是很有限了。电脑每年在升级,电视从纯平到液晶,无论再怎么发展,总不会是那种“翻天覆地”的变化,最多只是让人眼前一亮。当然我无意于贬低富有创新精神的科技工作者,也希望他们的创新可以进一步带来人们生活的进步。但是单单从一个较短时期的商业模式看,大概是与新产品无关了,毕竟他还有一个模仿者问题。

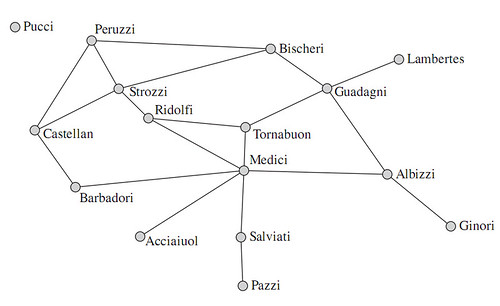

然后就是营销模式。病毒营销、直销等等越来越多的取代传统的广告营销,但这些都是更容易激起一时波澜而不是长久的创造影响力。我看好的一种模式是基于social network的,但或许正如我前面说的这东西更多的是经历丰富之后的“灵感”而不是数学推导或者计算机模拟,如何利用social network还是一个各个厂商都在跃跃欲试却没有特别好的办法的问题。当然,你可以说Facebook就是借助social network成长起来的,但是Facebook怎么大规模赢利或许正是折磨着他的CEO每天寝食不安的问题。同样的还有twitter,它现在做成了一个渠道,但是谁都不知道怎么倒水才能肥水不流外人田。哗啦啦的一股脑灌下去,若是雨露均沾还好,变成了洪水怕是大家都要玉石俱焚了。我始终不认为那些充斥在各大顶级管理/市场学期刊当中的漂亮模型放到市场中一定“放之四海而皆准 ”,没经过市场检验的模型和几张废纸又有什么实质差别,一点价值都不创造。从这个角度上,我倒更欣赏做数据分析的那些人,至少鼓捣出来一个“男士逛超市买尿布的同时也会买啤酒”。只是现在的商战集中于红海而太过惨烈,没想出怎么可以开阔蓝海。看来对于我这种不曾在海上航行的人,估计进去之后连是蓝是红还分不清。营销需要天分,如果不是想做一个天天打电话骚扰陌生人的seller的话……期待看到这个领域更多的理论在现实中的应用,当然也期待不久的将来自己有机会不计成本的去实战一番,看看这到底应该怎么玩。

最后想说说融资。虽然我一直标榜“对金融不感冒”,但不代表不关注。金融,尤其是微观金融、企业层面的金融确实是可以决定一个企业生死的。打个比方,金融就是企业的血液,血液断流了大脑缺氧了你还活个啥?侥幸不死八成也成植物人了。但比较讨厌的是职业经理人,我一直觉得很多职业经理人太过短视,为了一时的业绩报表把企业的长远规划的毁灭了。百度、搜狐无一难逃此等厄运,一度沦为行尸走肉,不知道盛大接下来会走得如何。如果有一种金融模式的创新可以帮助企业跳出“上市融资”的怪圈,反而可能有助于企业按照自己的战略规划走下去,越走越远。但是对这一块着实是不了解,不知哪里可以创新亦不知现在运行在何种程度。

某种程度上,你可以把我看做一个商业的门外汉(连半个赵括或马谡都不如)。我不曾在任何一个公司担任一个正式的职位,也不曾做任何关于公司治理模式的研究。纸上谈兵都不算,多半是雾里看花,不知究竟看到的是几分。所以不要为一篇日志较真,更不要坚信什么。尽信书不如无书,更何况是一个人半夜痴人说梦?欢迎讨论,欢迎讨伐,也欢迎路过打酱油。